Константин Дрязгунов

Триада понятий - человек, индивид, личность - используется различными науками. Наиболее общим является понятие человек - биологическое и социальное (общественное) существо, обладающее членораздельной речью, сознанием, мышлением, памятью, способностью создавать орудия труда и т. д. Эти специфические способности и свойства (речь, сознание, трудовая деятельность) не передаются по наследству, а формируются в течение жизни, в процессе усвоения того, что создано предыдущими поколениями до них.

В человеке можно выделить несколько уровней:

- биологический - существующий и развивающийся в человеке независимо от влияния на него других людей;

- наследственный - существующий и развивающийся на основе генного фонда;

- социальный - приобретенный человеком в ходе социализации, общения и взаимодействия с другими людьми.

Социальное в широком смысле разделяют на три составляющие:

- собственно социальное - совокупность приобретенных черт, минимально необходимых для жизнедеятельности в обществе;

- специфически культурное - совокупность норм и правил приличествующего поведения, которые соблюдаются автоматически, превратились в неотъемлемые черты индивида и позволяют другим считать его воспитанным;

- нравственное - высшее проявление социального и культурного начал в человеке, связанное с соблюдением этических норм как абсолютных требований.

Но не имея биологической полноценности, присущей человеку как биологическому виду, невозможно даже под влиянием общества, воспитания, образования достичь высших человеческих качеств. Поэтому очень важным является понятие индивида. Индивид - это биологический организм, носитель общих наследственных свойств биологического вида (индивидом рождается каждый человек).

Человеческий организм изменяется во времени. Поэтому необходимо говорить о биологическом возрасте человека, который в свою очередь делится на различные фазы (например, детство, юношество, зрелый период, старость).

Диморфизмом называется фундаментальное разделение органических свойств человека на две качественно разные формы: мужскую и женскую. Половой диморфизм - это физическое различие между полами, обусловленное биологически.

К индивидуально-типическим свойствам относятся конституционные и нейродинамические свойства. Конституция - это комплекс индивидуальных физиологических и анатомических особенностей организма человека. Это то, чем один человек отличается от другого (каждый человек обладает только ему присущими характеристиками организма). В науке предпринимались попытки выделения ряда конституций человека и связывания их с определенным типом поведения. (Cм., например, Общая психология // Сост. Е.И. Рогов. М., 1995. С. 381).

Нейродинамические свойства индивида - это свойства нервной системы человека, которая является основой психической деятельности человека.

Существуют достоверные факты, которые говорят о том, что если дети с самого раннего возраста развиваются вне общества, то они остаются на уровне развития животных, у них не формируется речь, сознание, мышление, нет вертикальной походки. Никакой личный опыт человека не может привести к тому, что у него самостоятельно сформируется логическое мышление, самостоятельно сложатся системы понятий.

Приведём необходимые условия усвоения человеком общественного опыта:

1. Общение ребенка со взрослыми людьми, в ходе которого он обучается, взрослые объясняют ему как устроен этот мир.

2. Чтобы научиться использовать те или иные предметы, необходимо применять эти предметы по назначению, необходима практика. Человек усваивает что-либо, если действует по образцу, т. е. ему сначала показывают как нужно сделать, а затем он повторяет эти действия.

Таким образом, развитие человечества невозможно без передачи новым поколениям знаний и умений, а также без практики. Без общества, без усвоения общественного опыта человечества стать человеком невозможно, даже если человеческое существо обладает биологической полноценностью.

В связи с этим необходимо рассмотреть понятие личность.

Социализация личности представляет собой процесс формирования личности в определенных условиях, процесс усвоения человеком опыта человечества, в ходе которого преобразует опыт человечества в собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в данном обществе.

Выделяют следующие стадии социализации (Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 1997. С. 92).

1. Первичная социализация или стадия адаптации (от рождения до подросткового периода ребенок усваивает социальный опыт некритически, адаптируется, приспосабливается, подражает).

2. Стадия индивидуализации (появляется желание выделить себя среди других, критическое отношение к общественным нормам поведения).

3. Стадия интеграции (появляется желание найти свое место в обществе, «вписаться» в общество). Интеграция проходит благополучно, если свойства человека принимаются группой, обществом. Если не принимаются, возможны следующие исходы:

- сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимодействий (взаимоотношений) с людьми и обществом;

- изменение себя, желание «стать как все», внешнее соглашательство, адаптация.

4. Трудовая стадия социализации охватывает весь период зрелости человека, весь период его трудовой деятельности, когда человек не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его за счет активного воздействия на среду через свою деятельность.

5. Послетрудовая стадия социализации рассматривает пожилой возраст как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство опыта, в процесс передачи его новым поколениям. (Вполне допустимо назвать эту стадию воспитательной).

Личность - это понятие общественное (социальное), она выражает то, что есть в человеке, кроме данного природой. Личность не врождена, она возникает в результате культурного и социального развития (обучения, воспитания, общения).

Человек как личность имеет активную позицию, о которой можно сказать так: «на том стою и не могу иначе». Человек как личность способен выбирать как ему поступить в той или иной ситуации. Человек как личность способен к самоанализу и коррекции своего поведения.

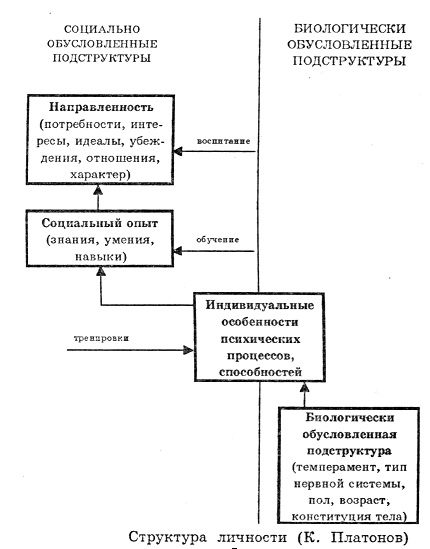

Рассмотрим структуру личности.

В структуре личнос-ти (по К. Платонову) можно выделить сле-дующие элементы.

1. Биологически обусловленная под-структура (темпера-мент, тип нерной систе-мы, пол, возраст, консти-туция).

2. Индивидуальные особенности психичес-ких процессов (индиви-дуальные проявления памяти, восприятия, ощущений, мышления, способностей).

3. Социальный опыт (знания, умения, навы-ки). Эта подструктура формируется в основ-ном в процессе обучения.

4. Направленность (потребности, интересы, идеалы, убеждения, характер). Эта подструктура формируется в процессе воспитания.

Далее рассмотрим типы личностей. Типологий личностей очень много. Приведем здесь типологию Л.Н. Гумилева.

Поведение человека, по мнению Л.Н. Гумилева, есть способ его адаптации к окружающим условиям, требующий потенциальной энергии. Новое приспособление требует новой энергии. В процессе своей жизни человек поглощает биохимическую энергию живого вещества биосферы. «Поведенческая практика, - пишет Л.Н. Гумилев, - свидетельствует, что способность разных людей поглощать биохимическую энергию живых веществ различна. Проще всего классифицировать всех людей по этому признаку» (Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. М., 1993. С. 179).

Люди, относящиеся к первому типу, располагают достаточной энергией для удовлетворения потребностей, диктуемых инстинктом самосохранения. Эти люди работают, чтобы жить.

К третьему типу относятся люди, обладающие недостаточной энергией. Они не стремятся к активной трудовой деятельности, предпочитая жить за счет других. Это - «субпассионарии».

Широко распространены типологии, в которых рассматриваются типы личностей в качестве носителей признаков определенных общностей (классов, социальных групп): рабочие, студенты, военнослужащие и др.

Четвертое понятие, которое не отражено в заглавии параграфа, но не менее важно, понятие - индивидуальность. Индивидуальность - это сочетание особенностей человека, которые составляют его неповторимое своеобразие и его отличие от других людей. Индивидуальность - проявляется в чертах характера, темперамента, привычках, интересах. Любая индивидуальность единична и неповторима. Человек как индивидуальность самобытен, т. е. он способен быть самим собой, быть независимым, суверенным, самостоятельным, иметь «своё собственное лицо». Индивидуальность это особая форма существования человека в мире. Человек не совпадает ни с обществом, ни с конкретной группой, он реализует собственный стиль жизни. Индивидуальность - это авторство собственной жизни.

Общество к каждому своему члену предъявляет определённые требования. Человеку живущему в данном обществе, приходится все время приспосабливаться к требованиям общества, т. е. «играть роль». В результате мы можем говорить о социальных ролях, «исполняемых» людьми.

Весь мир - театр

В нём женщины, мужчины - все актёры

У них есть выходы, уходы.

И каждый не одну играет роль.

Семь действий в пьесе той.

Младенец, школьник, юноша, любовник,

Солдат, судья, старик.

Социальная роль - относительно устойчивый шаблон поведения (включая действия, мысли, чувства), выработанный в данном обществе для выполнения определенной объективной социальной функции, для реализации определенного социального статуса.

Социальный статус - это совокупность прав и обязанностей человека, обусловленных его положением в определенной социальной системе и иерархии общественных отношений. Социальный статус отвечает на вопрос «Кто он?» (учитель, инженер, пенсионер), а роль - «Что он делает?».

Человек выполняет много разных ролей и каждый раз ему требуется быть каким-то иным, чтобы получить одобрение и признание. Однако роли эти не должны быть противоречивыми, несовместимыми. Если одному и тому же человеку предъявляются противоположные социальные требования, может возникнуть конфликт ролей. В этом случае формируется противоречивая личность, либо он выбирает лишь одни какие-то требования, игнорируя все другие требования и роли, другие группы людей; при этом человек отходит от лиц, которые его недооценивают, и стремится сблизиться с тем кто его ценит.

В разных ситуациях человек исполняет разные роли, однако в чем-то постоянно остается самим собой, т. е. ролевое поведение - это своеобразное сочетание ролей и индивидуальности личности исполнителя.

Что побуждает человека освоить ту или иную социальную роль?

Во-первых, внешние требования, своеобразное давление значимых для человека людей; во-вторых, влияют внутренние мотивы:

1) если выполнение каких-либо желаний человека возможно через овладение им определенной ролью и для него заманчивы те права, те льготы, которые доступны исполнителю определенной роли;

2) если овладение ролью позволяет человеку приобрести защищенность, даёт возможность иметь более приятные отношения с другими людьми, получить их признание, любовь, одобрение, уважение.

1. Дайте определение понятиям «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность».

2. Раскройте содержание и охарактеризуйте этапы процесса социализации.

3. Дайте характеристику структуре человека.

4. Каковы свойства индивида?

5. Определите структуру личности.

6. Что такое социальная роль и социальный статус. Как эти понятия соотносятся друг с другом?